मुसद्दस-ए-हाली : एक काव्य नहीं, एक आत्मालोचन, अंग्रेज़ी अनुवाद में सुरक्षित मुस्लिम तहज़ीब और नैतिक चेतना

इमरोज़ नदीम

RNE Special.

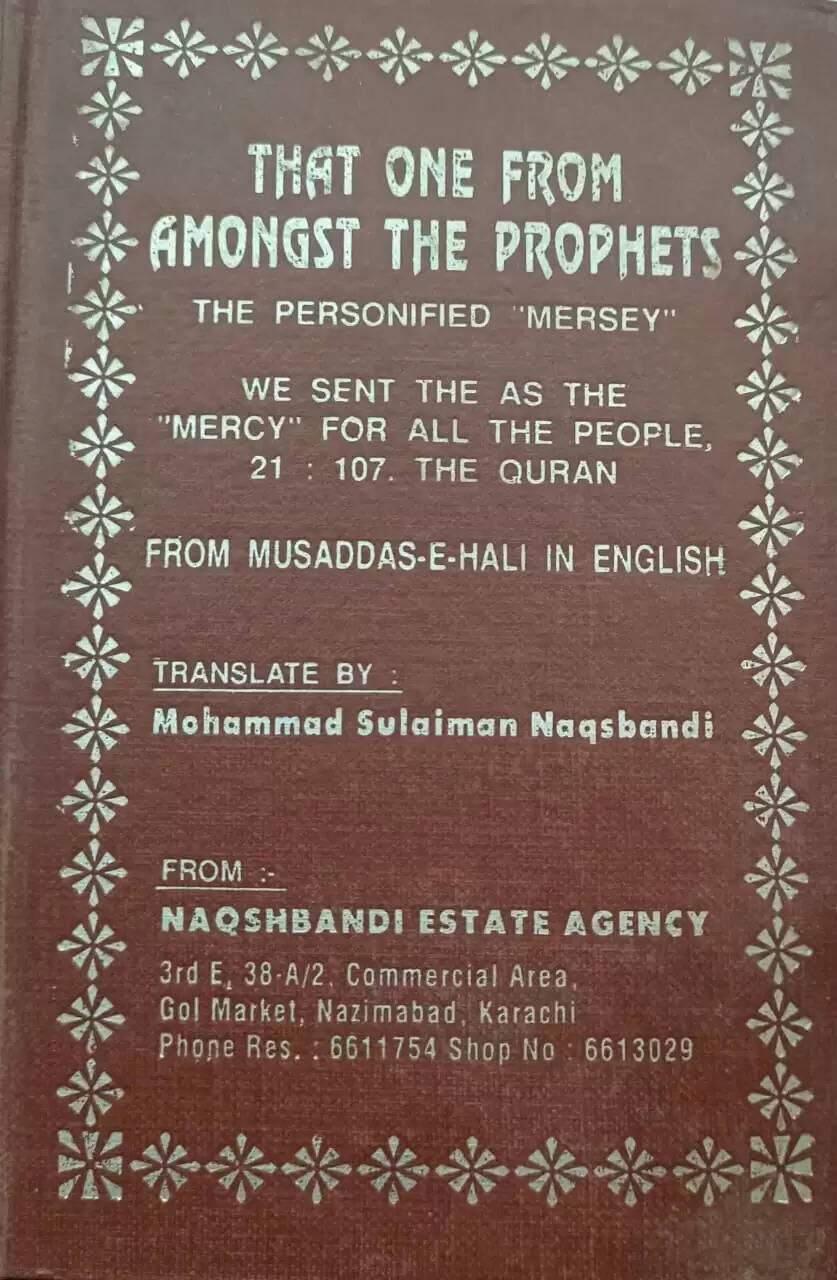

यह किताब महज़ अनुवाद नहीं, बल्कि एक तहज़ीबी अमानत है। मुसद्दस-ए-हाली जैसी अज़ीम रचना को अंग्रेज़ी ज़बान में ढालना केवल लफ़्ज़ों का काम नहीं था, यह ज़िम्मेदारी थी उस रूह को बचाए रखने की जो हाली के यहाँ हर मिसरे में धड़कती है। मोहम्मद सुलेमान नक़्शबंदी ने इस काम को अनुवाद नहीं, बल्कि अदबी इबादत समझकर अंजाम दिया था।

किताब का आग़ाज़ ही इस एहसास के साथ होता है कि यह कोई मर्सिया नहीं, बल्कि एक सोचता हुआ, सवाल करता हुआ और आत्मालोचन से भरा हुआ बयान है। यह रहमत का बयान है, मगर इंसान की नाफ़रमानी पर एक खामोश शिकवा भी।

हाली की नज़्म में जो क़ौमी ज़वाल का दर्द है, जो मुसलमानों की ग़फ़लत पर अफ़सोस है, वह अंग्रेज़ी में भी अपनी धार खोता नहीं। नक़्शबंदी साहब की कामयाबी यही है कि उन्होंने भाव को सपाट नहीं होने दिया। यह अनुवाद पढ़ते हुए महसूस होता है कि सुलेमान साहब सिर्फ़ ज़बान के जानकार नहीं, बल्कि हाली की फ़िक्र के हमसफ़र भी है।

किताब की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी और ईमानदारी है। न भाषा में दिखावा, न विचारों में मिलावट। आज के दौर में, जब मजहबी साहित्य या तो बहुत जज़्बाती हो गया है या बहुत सतही, यह किताब एक ठहराव देती है सोचने का वक़्त देती है।

यह किताब उस पाठक के लिए है और उस क़ौम के लिए भी, जो अपने अतीत की अज़मत को याद करके भविष्य की राह तलाशना चाहती है।

मुसद्दस-ए-हाली का अंग्रेज़ी अनुवाद

एक तहज़ीबी विरासत, एक फ़िक्री दस्तावेज़

यह किताब महज़ मुसद्दस-ए-हाली का अंग्रेज़ी अनुवाद नहीं, बल्कि उपमहाद्वीप की मुस्लिम फ़िक्री तारीख़, अख़लाक़ी ख़ुद-एहतिसाब और तहज़ीबी शऊर की एक नायाब और वक़ीअ दस्तावेज़ है। यह वह कोशिश है जिसमें ज़बान की तब्दीली के साथ-साथ फ़िक्र की अमानत, एहसास की नज़ाकत और तहज़ीब की रूह को महफ़ूज़ रखने का कठिन फ़र्ज़ अदा किया गया है। मुहम्मद सुलेमान नक़्शबंदी ने इस कार-ए-दुश्वार को महज़ अनुवाद नहीं समझा, बल्कि एक तहज़ीबी विरासत की इंतिक़ाली के तौर पर बरता है।

मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुसद्दस उर्दू अदब में महज़ एक तवील नज़्म नहीं, बल्कि एक पूरे अहद का नौहा, एक क़ौम का मुहासबा और एक तहज़ीब की अख़लाक़ी तश्ख़ीस है। यह वह तस्नीफ़ है जिसने 1857 के बाद के शिकस्ताख़ुरदा मुसलमान को उसके ज़वाल के असबाब से रौशनास कराया और उसे अपने माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल पर ग़ौर करने पर मजबूर किया। ऐसे मतन को किसी दूसरी ज़बान में मुंतक़िल करना महज़ लफ़्ज़ी हुनर नहीं, बल्कि फ़िक्री दियानत और तहज़ीबी शऊर का तक़ाज़ा करता है।

मुहम्मद सुलेमान नक़्शबंदी का ताल्लुक़ बीकानेर से रहा—और बीकानेर महज़ एक जुग़राफ़ियाई वहदत नहीं, बल्कि सूफ़ियाना मिज़ाज, तहज़ीबी ठहराव और अदबी संजीदगी की अलामत रहा है। वे मअरूफ़ सूफ़ी-मंश शायर हाजी मुहम्मद अब्दुल्ला ‘बेदिल’ के साहबज़ादे थे। यह निस्बत महज़ नसब-नामे का हवाला नहीं, बल्कि इस अनुवाद की दारूनी साख़्त और मिज़ाज को समझने की कुंजी है। बेदिल साहब की शायरी में जो ज़ब्त, वक़ार और ख़ामोश तासीर पाई जाती है, उसकी बाज़गश्त नक़्शबंदी साहब के इस इल्मी व अदबी कारनामे में साफ़ महसूस होती है।

नक़्शबंदी साहब ख़ुद भी साहिब-ए-ज़ौक़ शायर थे, इसी लिए उनका अनुवाद किसी लुग़वी मश्क़ में महदूद नहीं रहता। वे मुसद्दस के अशआर को अंग्रेज़ी में मुंतक़िल करते हुए सिर्फ़ मआनी की तरसील पर इक़्तिफ़ा नहीं करते, बल्कि उस दर्द, उस शर्मिंदगी और उस अख़लाक़ी इज़्तिराब को भी महफ़ूज़ रखते हैं जो हाली की शायरी की असल रूह है। यही वजह है कि उन्होंने शायरी अनुवाद के बजाय गद्य नसर (prose) का रास्ता इख़्तियार किया एक ऐसा फ़ैसला जिसे बाद के नक़्क़ाद ने दानिशमंदी और फ़िक्री बुलूग़त की अलामत क़रार दिया।

प्रोफ़ेसर कर्रार हुसैन जैसे मुअतबर नक़्क़ाद इस अनुवाद के लिए कहते हैं और वाज़ेह करते हैं कि मुसद्दस सिर्फ़ शायरी की अज़मत का मज़हर नहीं, बल्कि उपमहाद्वीप के मुसलमानों की ज़ेहनी और जज़्बाती तारीख़ को समझने के लिए एक नाक़ाबिले-गुज़र मतन है। उनके नज़दीक नक़्शबंदी साहब का यह फ़ैसला कि वे ग़ैर-उर्दूदाँ तबक़े को इस अहम तारीख़ी और अदबी दस्तावेज़ से रौशनास कराएँ, निहायत बसीरत-अफ़रोज़ है। वे इस बात की भी सराहत करते हैं कि यह अनुवाद लफ़्ज़ी भी है और मुहावरेदार भी—और असल मतन की रूह को बड़ी दियानतदारी से मुंतक़िल करता है।

डॉ. अबुलऐस सिद्दीक़ी मुसद्दस को उर्दू अदब की उन अज़ीम तख़लीक़ात में शुमार करते हैं जिन्होंने जदीद उर्दू शायरी की सिम्त मुतअय्यन की। उनके नज़दीक नक़्शबंदी साहब का यह अनुवाद इस लिए भी मुनफ़रिद है कि यह उसी एहसास और उसी अख़लाक़ी कर्ब से फूटा है जिसने हाली को मुसद्दस लिखने पर आमादा किया था। यह महज़ मुतरजिम की काविश नहीं, बल्कि फ़िक्री रफ़ाक़त की मिसाल है।

और क़ब्ल-अज़-इस्लाम अरब मआशरे की तस्वीरकशी की गई है, इस अनुवाद की फ़िक्री गहराई को और ज़्यादा नुमायाँ करते हैं। यह वही नुक्ता-ए-नज़र है जो हाली की शायरी में अख़लाक़ी सवाल की सूरत में उभरता है, और नक़्शबंदी साहब ने उसे अंग्रेज़ी नसर में तारीख़ी शऊर में ढाल दिया है।

इस किताब में महज़ एक इक़्तिबास नहीं, बल्कि फ़िक्री मर्कज़ की हैसियत रखती है। और यही हाली की बुनियादी फ़िक्र थी। मुसद्दस इस तसव्वुर-ए-रह़मत को क़ौमी किरदार और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी से जोड़ता है, और नक़्शबंदी साहब ने इसी रब्त को बड़ी महारत से अंग्रेज़ी में मुंतक़िल किया है।

यह अनुवाद इस बात की भी शहादत देता है कि नक़्शबंदी साहब अपनी काविश को हर्फ़-ए-आख़िर नहीं समझते। वे अनुवाद की हदों, और बेहतरी की गुंजाइश को क़ुबूल करते हैं। सुकरात के क़ौल “I know that I know nothing” का हवाला देकर वे इल्मी इनक्सार और फ़िक्री दियानत की वह मिसाल क़ायम करते हैं जो आज के दौर में नायाब हो चुकी है।

यूँ हाजी अब्दुल्ला ‘बेदिल’ की अदबी विरासत, बीकानेर की सूफ़ियाना तहज़ीब और मुहम्मद सुलेमान नक़्शबंदी की शायराना व फ़िक्री बसीरत सब मिलकर इस किताब को महज़ एक अनुवाद नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक तहज़ीबी अमानत, एक फ़िक्री दस्तावेज़ और एक तारीख़ी हवाला बना देते हैं।

आज के अहद में, जब अनुवाद अकसर सतही, तकनीकी या तिजारती अमल बन चुका है, यह किताब हमें याद दिलाती है कि असल अनुवाद वही है जो ज़बानों के दरमियान ही नहीं, बल्कि तहज़ीबों, नस्लों के दरमियान भी पुल का काम दे।

यह किताब उर्दू तहज़ीब, मुस्लिम सामाजिक चेतना और क़ौमी सोच की उस रवायत की आख़िरी और अहम कड़ी है, जिसकी बुनियाद उन्नीसवीं सदी में रखी गई थी। यह अनुवाद उस दौर की याद दिलाता है जब शायरी सिर्फ़ ज़ौक़ का मामला नहीं थी, बल्कि ज़िम्मेदारी, जवाबदेही और समाज से संवाद का ज़रिया हुआ करती थी।

मोहम्मद सुलेमान नक़्शबंदी का रिश्ता बीकानेर से रहा और यह रिश्ता सिर्फ़ किसी शहर या ज़मीन से जुड़ाव का नहीं, बल्कि अदब, ज़ौक़ और रवायत की उस मिट्टी से वाबस्तगी का था, जिसने सूफ़ियाना मिज़ाज, फ़िक्र की संजीदगी और शायरी की सादगी को हमेशा ज़िंदा रखा। बीकानेर की यह पहचान रही है कि यहाँ अदब दिखावे से नहीं, तहज़ीब से पैदा होता है—और नक़्शबंदी साहब उसी सिलसिले के वारिस नज़र आते हैं।

वे मशहूर सूफ़ी-मिज़ाज शायर हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला ‘बेदिल’ साहब के साहबज़ादे और मशहूर शायर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब के सगे भाई थे। बेदिल मंजिल एक ज़माने में अदब का मरकज हुआ करती थी । हाजी मोहम्मद यूसुफ रासिख़ और मोहम्मद अयूब सालिक इसी बेदिल मंजिल के थे और इस मंजिल का उर्दू शायरी का आख़िरी चराग़ गुलाम मोहिउद्दीन माहिर की शक्ल में रोशन है । यह बात केवल वंश का परिचय नहीं, बल्कि इस अनुवाद की भीतरी रूह की कुंजी है। बेदिल साहब की शायरी में जो ठहराव, जो आत्मसंयम और जो ख़ामोश असर मिलता है, उसकी झलक बेटे के इस काम में भी साफ़ महसूस होती है। यह किताब पढ़ते हुए बार-बार एहसास होता है कि किसी बाहरी पाठ को नहीं, बल्कि अपनी ख़ानदानी विरासत से निकली हुई फ़िक्र को दूसरी ज़बान में बयान कर रहा है।

नक़्शबंदी साहब खुद भी बेहतरीन शायर थे, और यही वजह है कि उनका किया हुआ यह अनुवाद शब्दों की क़ैद में नहीं अटकता। यह न तो शाब्दिक अनुवाद है और न ही शुष्क अकादमिक प्रयास। इसमें शायरी की रवानी है, भावों की सांस है और उस फ़िक्र की गहराई है जो हाली के यहाँ हर बंद में मौजूद है। उन्होंने हाली के अशआर को अंग्रेज़ी में ढालते हुए सिर्फ़ मानी को नहीं पकड़ा, बल्कि उस दर्द को भी साथ ले चले जो क़ौमी ज़वाल की पहचान है, उस शर्मिंदगी को भी जो आत्मालोचन से पैदा होती है, और उस नैतिक बेचैनी को भी जो मुसद्दस की असल रूह है।

मुसद्दस-ए-हाली मूलतः एक नसीहतनामा नहीं, बल्कि एक आईना है और नक़्शबंदी साहब ने इस आईने को धुंधला नहीं होने दिया। मुसलमान समाज से सवाल पूछने की हिम्मत भी बचाए रखी। यही वजह है कि यह अनुवाद पढ़ते हुए पाठक को महज़ तारीख़ या मज़हबी भावुकता का एहसास नहीं होता, बल्कि अपने दौर और अपने हालात पर सोचने की मजबूरी महसूस होती है।

क़ौमी ज़िम्मेदारी और नैतिक कसौटी के रूप में सामने रखा गया है। यही हाली की बुनियादी फ़िक्र थी और यही नक़्शबंदी साहब की समझ भी है—कि रहमत का दावा तभी सच्चा है, जब किरदार, इंसाफ़ और इंसानी व्यवहार भी उसी के मुताबिक़ हों।

भारत-भारती और मुसद्दस : प्रेरणा का रिश्ता

मैथिलीशरण गुप्त ने ख़ुद भारत-भारती की भूमिका में इकरार किया है कि उनकी यह तस्नीफ़ पहले पूर्व दर्शन के नाम से वजूद में आई थी, और बाद में उसे वसीअ तर करके भारत-भारती की सूरत दी गई। इस तौसीअ के पीछे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुसद्दस से हासिल होने वाली फ़िक्री और तहज़ीबी प्रेरणा पूरी तरह वाज़ेह नज़र आती है।

जहाँ मुसद्दस इस्लामी समाज के उरूज-ओ-ज़वाल, अख़लाक़ी गिरावट और ख़ुद-एहतिसाब का दर्दनाक मगर बसीरत-अफ़रोज़ काव्य है, वहीं भारत-भारती भारतीय समाज के माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल का फ़िक्रमंद नक़्शा पेश करती है। दोनों ही तख़लीक़ात में सवाल, और इस्लाह की तड़प बराबर मौजूद है।

मुसद्दस की मशहूर पंक्ति

“हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी”

की फ़िक्री गूँज भारत-भारती में भी साफ़ सुनाई देती है, जहाँ गुप्त जी भारत के रौशन और शानदार अतीत, पतित और अफ़सोसनाक वर्तमान तथा मुमकिन उज्ज्वल भविष्य पर गहरी नज़र डालते हैं।

बीकानेर की मिट्टी से उठी यह आवाज़ इस मायने में और अहम हो जाती है कि यह शहर हमेशा से सूफ़ियाना तहज़ीब, शायरी और फ़िक्र की अमानत रहा है। यहाँ अदब ने हमेशा शोर से दूरी रखी है और असर को तरजीह दी है। हाजी अब्दुल्ला बेदिल साहब की अदबी विरासत और उनके बेटे का यह अनुवाद दोनों मिलकर इस किताब को सिर्फ़ एक साहित्यिक प्रयास नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक ख़ानदानी और रूहानी वसीयत की शक्ल दे देते हैं।

मेरी खुशकिस्मती है कि यह अनमोल किताब मोहम्मद अमीन लाइब्रेरी में हाजी नूरुल हसन मदनी साहब ने आरिफ़ साहब के कुतुबखाने से मुहैया करवाई ।