गीदड़ मौत आने पर शहर जाएं, न जाएं, लेखक पर आफत लाने संपादक बनाएं!

- मेरी सम्पादकीय पीड़ा के प्रसंग : डॉ. मंगत बादल

कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। मुझे इस कहावत की सत्यता पर सन्देह होने लगा है क्योंकि मैंने शहर के आसपास कभी कोई गीदड़ मरा हुआ नहीं देखा। अपनी वीरता प्रदर्शन के दंभ में आदमी ने जंगली पशुओं का अंधाधुंध हनन कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिंसा में वह किसी पशु से बढ़कर है, कम नहीं। शहर के आसपास गीदड़ का मरा हुआ नहीं दिखलाई पड़ना इस बात की ओर इंगित करता है कि या तो वे आजकल मरते ही नहीं अथवा मरने के लिए शहर की ओर नहीं भागते। एक अनुमान यह भी है कि आजकल सभी गीदड़ स्वंय को रंगकर अथवा मुखौटे लगाकर शहरों में रहने लग गए हैं इस कारण से उनकी मौत का पता भी नहीं चलता। क्योंकि शहर में तो आदमी के भीतर का आदमी कब मर जाता है इस बात का पता स्वंय आदमी को नहीं चलता। ऐसे में एक गीदड़ की मौत पर कौन टसुए बहाएगा ?

मेरा मन्तव्य यहाँ गीदड की मौत की चिन्ता नहीं है और न ही मैं ऐसा पर्यावरण प्रेमी कि गीदड़ जैसे जीव की मौत पर रोता फिरूँ। मेरा रोना तो अपनी व्यथा को लेकर है। दरअसल मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब किसी साहित्यकार पर आफत आनी होती है तो पहले वह सम्पादक बनता है। यह बात मुझ पर सोलह आने सच नहीं बल्कि सौ पैसे सच है। (वैसे रुपए का मूल्य गिरते जाने पर वह कितने पैसे सच रह जाएगी, यह आपका गणित है। मैं इस बात का कतई कायल नहीं हूँ कि इतिहास के गर्भ में समाए मुहावरों के शवों में प्राण-प्रतिष्ठा करूँ । (शायद कतिपय सम्पादक ऐसा भी करते हैं।) कुछ पत्र-पत्रिकाओं मे लेख-कविताएँ आदि प्रकाशित होने के बाद मुझमें यह खुशफहमी (गलतफहमी) पैदा हो गई कि मैं एक उच्चकोटि का साहित्यकार हूँ। साहित्यकार की एक पीड़ा यह भी तो है कि वह अपने समानधर्माओं में भी परमपूज्य बनना चाहता है। उसे आम आदमी माने या न माने किन्तु दूसरा कवि, लेखक उसका लोहा अवश्य माने इसी बात को वह अपनी वास्तविक सफलता मानता है। ऐसा तब और आसानी से हो सकता है जब वह सम्पादक भी बन जाए।

सम्पादक बनना खाला का बाड़ा’ नहीं बल्कि बर्र के छत्ते में हाथ डालना’ या तरवारि की धार पे धावनों है। सफल सम्पादक वही होता है जो लेखकों, कवियों रूपी ‘कालियनागों के फणों को बेधकर उन पर कृष्ण के समान नृत्य करते हुए चैन की बंसी बजाता रहे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सम्पादक बनने के लिए विद्वान, बुद्धिमान या साहित्यकार होना नहीं बल्कि कलाकार होना जरूरी है क्योंकि सम्पादन एक कला है। इस कला का मर्मज्ञ ही एक कुशल सम्पादक बन कर नाम और दाम कमा सकता है। सम्पादन कला के भी कुछ गहन गुर हैं जिन्हें सीखने के बाद ही सफल सम्पादक बना जा सकता है। लेखक बनना जितना आसान है सम्पादक बनना उतना ही मुश्किल।

सम्पादक वह सख्शियत है जो एक अदने से लेखक को महान् एवं युगान्तकारी बनाने में सक्षम होती है तथा महान् से महान् लेखक को खाक में मिला सकती है। सम्पादक के कृपा कटाक्ष मात्र से पंगु गिरिवर चढ़े’ तथा ‘अंधन को सब कुछ दरसाई’ (लेखकीय क्षमता के सन्दर्भ में) पड़ने लगता है। हमारी प्यारी राष्ट्रभाषा के कतिपय स्वनामधन्य सम्पादक आज भी इस पुण्यशीला भारत भू पर विराजमान हैं जो ऐसा कारनामा करने में सक्षम हैं। जब भी वे किसी लेखक पर ‘दीन दयालु’ ‘अति कृपालु हो जाते हैं तो लेखक के वारे-न्यारे हो जाते हैं।

हम भारतीयों की एक विशेषता यह भी है हम सीधे-सीधे (टू द पाईंट) कोई बात न कहकर उसे खूब घुमाते फिराते हैं। मैं अपवाद नहीं बनना चाहता था इसीलिए अब तक मुख्य विषय से दूर रहा। ऐसे लोग भी आपको खूब मिलेंगे जो सारी ऊर्जा भूमिका बाँधने में खर्च कर देंगे, मुख्य विषय तक तो पहुँचेगे ही नहीं; किन्तु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो आपको अपनी सम्पादकीय पीड़ा के प्रसंगों से साक्षात्कार करवाने चला हूँ जिसके लिए ऐसी भूमिका आवश्यक थी। मेरी इस भूमिका को आप सम्पादकीय निवेदन’ भी कह सकते हैं, वैसे सम्पादक जो भी लिखता है सम्पादकीय ही होता है। सम्पादक बनने पर व्यक्ति उसी प्रकार लेखकों की जमात से अलग हो जाता है जिस प्रकार प्रमोशन’ होने पर कोई कर्मचारी अपने दूसरे साथियों से स्वंय को ‘तीसमार खां’ मानकर अपने आदेशों की पालना करवाने पर जोर देता है।

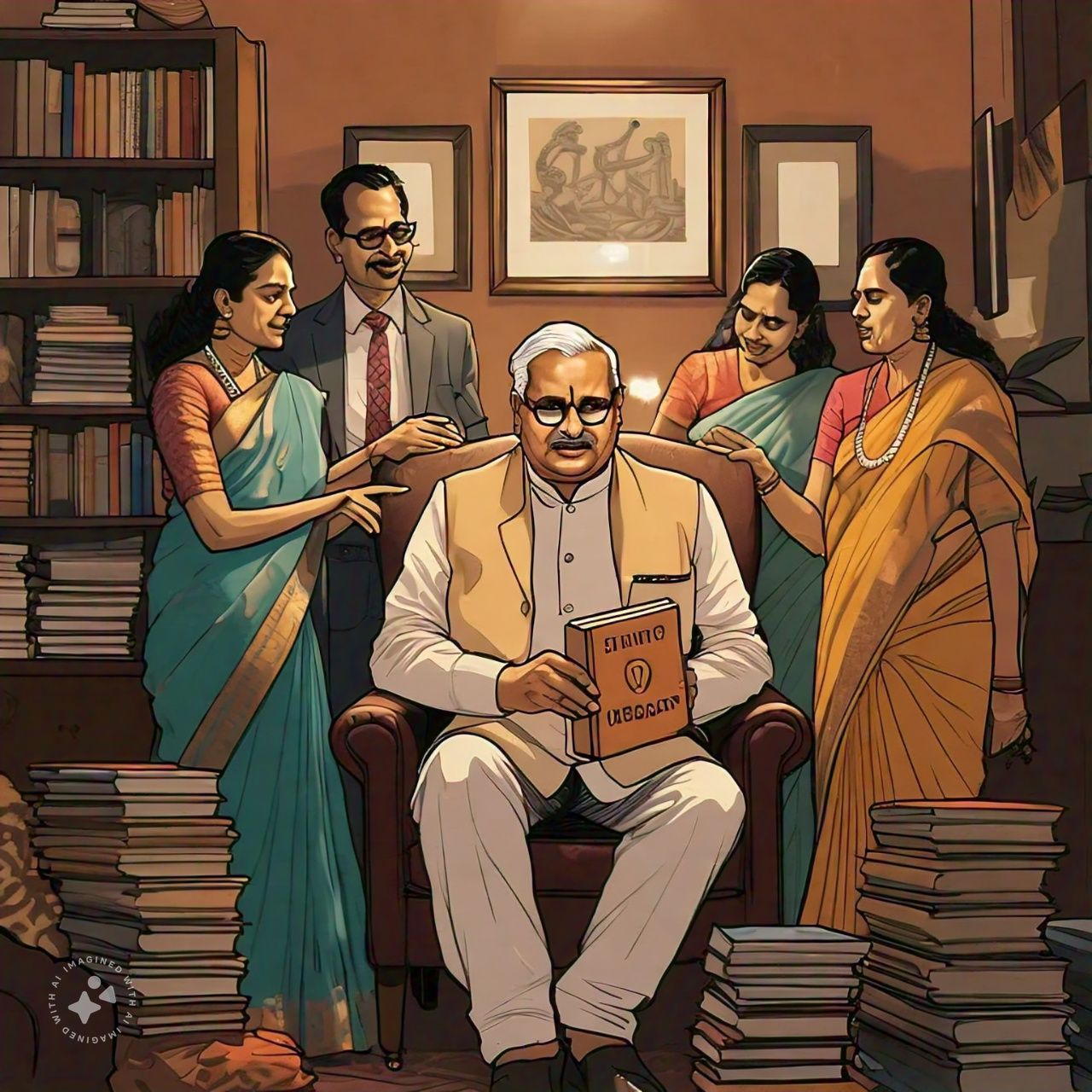

सम्पादक पद की ऐसी विशेषताओं के कारण ही मैं इस ओर आकृष्ट हुआ। मैं, सम्पादक कैसे और किन परिस्थितियों में बन पाया, इसका एक अलग इतिहास है जो खोजी पत्रकारों के लिए रुचि का विषय भी है। मेरे सम्पादक बनते ही लेखकों ने जिस प्रकार मुझे बधाई सन्देश दिए तथा मेरे उन गुणों का भी वर्णन किया जिनसे मैं स्वंय अपरिचित था। तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं एक उच्चकोटि का सम्पादक सिद्ध हो सकूँगा। मुझमें नीर-क्षीर विवेक’ की क्षमता है तथा ‘जल में कमलवत् रहकर मैं प्रत्येक रचना के साथ न्याय कर सकता हूँ। दो-तीन अंकों के सम्पादन के बाद मेरे सम्पादकीय लेखों को लेकर पत्रों की बाढ़ आने लगी। इन पत्रों में यह भी इंगित होता था कि मैंने पत्रिका की प्रसिद्धि में चार चाँद लगा दिए हैं। इससे पत्रिका के पाठकों की संख्या में अभिवृद्धि हुई है। मैं पुराने सभी सम्पादकों में श्रेष्ठ हूँ। मेरे जैसा दीदावर (सम्पादक) साहित्य के क्षेत्र में तभी अवतरित होता है जब बुलबुल सैकड़ों वर्षों तक अपनी बेनूरी पर रो चुकी होती है। मेरी यह गलतफहमी भी जल्दी ही दूर हो गई। जब मैंने पत्रिका के पूर्व अंकों में पुराने सम्पादकों के सम्बन्ध में पाठकों की प्रतिक्रियाएँ’ पढ़ीं। मैंने अनुभव किया कि जिस प्रकार लेखकों की अपनी बिरादरी है, अपने-अपने खेमे हैं, उसी प्रकार पत्र-पत्रिकाओं में प्रशंसा-पत्र लेखकों की बिरादरी का भी पूर्ण विकास हो चुका है। उनके चंगुल से कोई सम्पादक बच निकले, ऐसा कम ही संभव हो पाता है। इन पत्र लेखकों में कुछ भावी लेखक भी छुपे होते हैं जिनके साहित्य प्रकाशन का शुभारम्भ पत्र-पत्रिकाओं में पत्र लेखन से ही होता है।

मेरे सम्पादक बनते ही शहर और बाहर से मुझे गोष्ठियों, साहित्यिक समारोहों की अध्यक्षता के निमंत्रण मिलने लगे। लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह करते हैं कि मैं उनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाऊँ। इन समारोहों में जिन शब्दों में मेरी प्रशंसा की जाती है, वे गुण यदि मुझ में सचमुच हैं तो मैं एक ऐसा विलक्षण साहित्यकार हूँ जिसके विषय में ‘भूतो न भविष्यति बिना सोचे-समझे कहा जा सकता है। मुझे चाटुकारिता की चाट खिलाकर पटाने वाले लोगों की पारखी नजरों का मैं कायल हूँ। मैंने भी ऐसे समारोहों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की शैली और शब्दावली के व्याख्यान तैयार कर लिए हैं क्योंकि मैं अब यह तो समझ ही गया हूँ कि यह सम्मान मुझे नहीं बल्कि मेरे पद को दिया जा रहा है। मैं इस सम्मान को अधिक से अधिक बटोरने की कोशिश करता है। हालांकि इसके दुष्परिणाम भी मुझे भुगतने पड़ते हैं जिनको बतौर उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने की धृष्टता करना चाहूँगा।

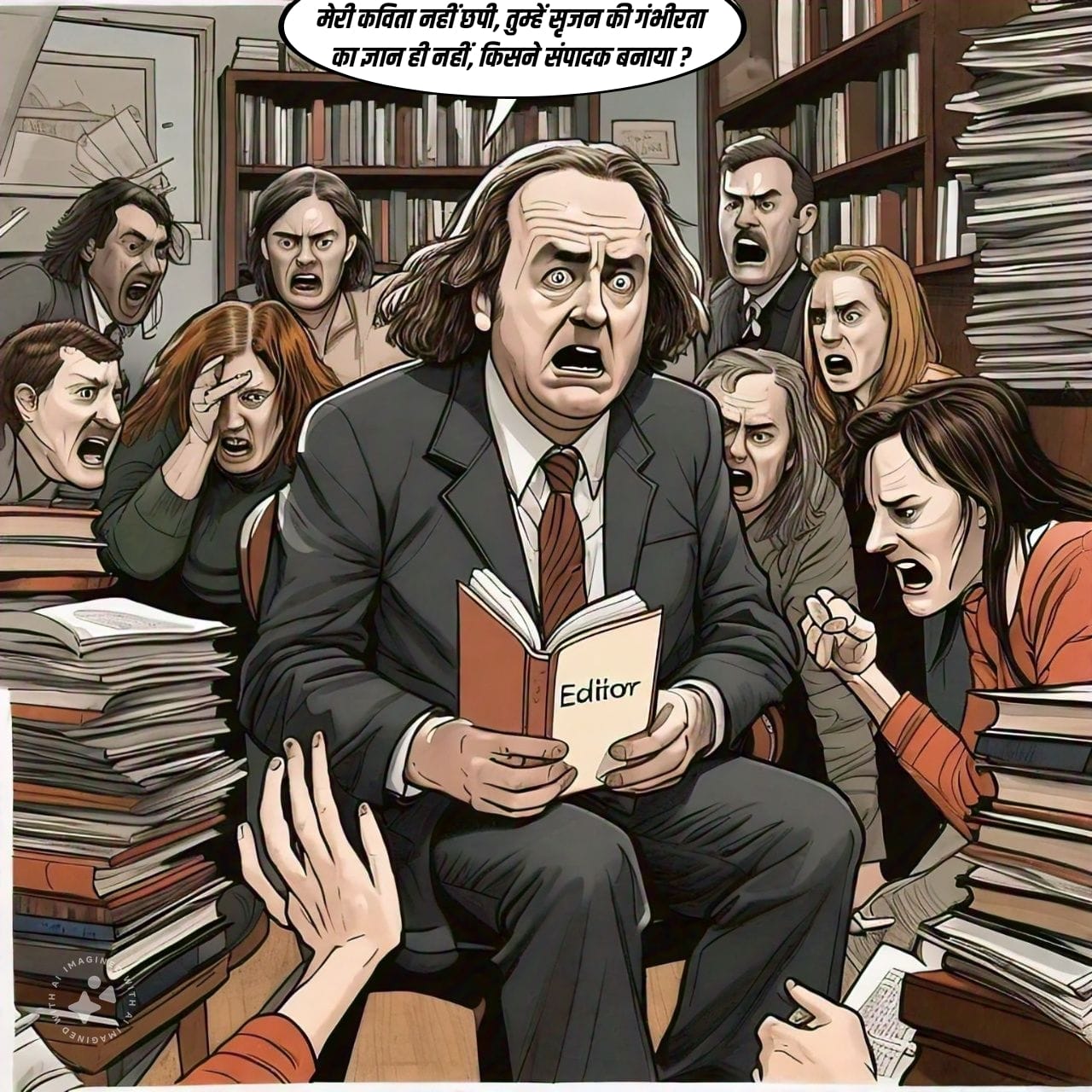

एक दिन एक गोष्ठी में मैंने दो कवियों की कविताओं पर प्रशंसात्मक टिप्पणी कर दी। उसी दिन रात के ग्यारह बजे फोन की घंटी बजी। मैंने सोचा किसी रिश्तेदार की जरूरी कॉल’ होगी लेकिन वे कवि महोदय निकले। उन्होंने पहले तो मुझे प्रशंसात्मक टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया। बाद में लगभग आधा पौने घण्टे तक धारा प्रवाह कविता पाठ करते रहे। बीच-बीच में उन कविताओं के संदर्भ भी समझाते रहे ताकि उन्हें पता चलता रहे कि मैंने फोन उठा रखा है। अन्त में अपनी कविताओं को पत्रिका में प्रकाशित करने का आग्रह करने लगे।

मैंने सोचा कि यदि मैं नकारात्मक प्रत्युत्तर देता हूँ तो फोनालाप और लम्बा खिंच सकता है। मैं सोच रहा था कि यदि आज ग्राहम-बैल (टेलीफोन के आविष्कारक) जीवित होते तो सिर धुन लेते। वे उसी भाँति पश्चाताप करते जिस तरह परमाणु सिद्धान्त के प्रवर्तक ने अणु बम बन जाने पर किया था। इसी प्रकार दूसरे कवि महोदय भी दूसरे दिन प्रातः शीघ्र ही अपनी कविताओं का पुलिन्दा उठाए प्रकट हुए। मिलते ही फूट पड़े ‘श्रीमान् जी ! हम पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखिए । उनसे तो आपने फोन से ही कविताएँ मँगवालीं। हम भी तो उनसे उन्नीस नहीं इक्कीस हैं। आप एक बार अवसर तो दीजिए। मैं अभी दैनिक कर्मों से निवृत्त भी नहीं हुआ था लेकिन वे जम चुके थे। पूरे तीन घण्टों तक कविता पाठ करते रहे। जाते-जाते अपनी दस लम्बी कविताएँ यह कहकर छोड़ गए कि उन्हें किसी आगामी अंक में प्रकाशित कर दूँ। अब मैं ऐसे कवियों के बारे में क्या कहूँ। मौन ही ठीक है। मैं अब किसी की निन्दा या प्रशंसा करते डरने लगा हूँ। इसी कारण से मैं अपने लेखों या व्याख्यानों में विदेशी अथवा दिवंगत विद्वानों कवियों के उद्धरण या उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इन्हीं दिनों मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि जर्मनी में एक गधा एक कवि की कविताओं की पाण्डुलिपि खा गया। मैं सोचता हूँ-काश ! ऐसे गधे भारत में भी होते।

सम्पादक बन जाने के बाद मेरे परिचय का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जितने कवियों, लेखकों को मैं अब तक नहीं मिल पाया था उससे अधिक संख्या में चन्द महीनों में उनसे न केवल साक्षात्कार कर चुका हूँ बल्कि उनके साहित्य से भी परिचित हो गया हूँ। किस की कविताएँ कहाँ प्रकाशित होती रही हैं तथा कौन किस गुट से सम्बन्ध रखता है. इसका भी मुझे पता चल चुका है। साहित्यकार मित्र अब मुझसे अधिक अपेक्षाएँ करने लगे हैं। उनके विचार में मुझे अब उनका सही मूल्यांकन करवाना चाहिए जबकि वास्तविकता यह है कि यदि उनका सही मूल्यांकन हो गया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। न जाने कब तक वे इस गलतफहमी के शिकार होते रहेंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है।

एक कवि महोदय जो आलोचक भी हैं ने तो पचास पृष्ठों का एक लेख लिखकर मुझे भिजवा दिया। इस लेख में उन्होंने किसी नए साहित्यिकवाद की सृष्टि की थी। सारे उद्धरण और उदाहरण अपने ही साहित्य से प्रस्तुत कर उसे प्रमाणित भी कर दिया। मैंने उन्हें विनम्र शब्दों में लिखा कि मैं एक अल्पज्ञ-सा सम्पादक हूँ। आप जैसे उच्चकोटि के साहित्यकार, मनीषी का सम्यक् मूल्यांकन कर पाना तथा आपके विचारों की ऊँचाइयों को छू पाना, मेरे लिए समुद्र मंथन से भी विकट कार्य है। मैं इस कार्य में असमर्थ हूँ अतः लेख लौटा रहा हूँ। अब क्या था। मैं उनका कोप भाजन बन गया। उनका प्रत्युत्तर फौरन मिला, समुद्र-मंथन में राक्षसी शक्तियों का सहयोग अनिवार्य था अतः मैं भी करने जा रहा हूँ ! लेख स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। उसी दिन से भयभीत रहने लगा हूँ कि न जाने किस मोड़ पर राक्षसी शक्तियाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही हों ? विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं या प्रचार माध्यमों द्वारा उन्हें जब भी अवसर मिलता है, मुझ पर वार करने से नहीं चूकते।

मेरी सम्पादकीय पीड़ाओं की कथा अनन्त है। एक दिन एक प्रसिद्ध कवयित्री (कविता के माध्यम से नहीं बल्कि अपने कारनामों के माध्यम से प्रसिद्ध) मेरे कार्यालय में पधारीं। वस्त्रों और प्रसाधनों के माध्यम से वह अपनी आयु की ढलान पर लुढकते सौन्दर्य और यौवन को रोकने का जबरदस्त प्रयत्न कर रही थी, जिस की कशमकश के चिहन उसकी चेहरे की रेखाओं और त्वचा के ढीलेपन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।

अब वह अपनी सुललित भंगिमाओं और वाणी के माधुर्य को चारा बनाकर मुझे मछली समझ फांसने का भरसक प्रयत्न करने लगी। खैर उसने बातों ही बातों में एक लेख मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उस लेख को आद्यन्त पढ़ लिया। एक प्रसिद्ध आलोचक से वह अपने साहित्य पर एक लेख लिखवाने में सफल हो गई थी। मैं सोच रहा था, बेचारा आलोचक । किस प्रेम से हलाल हुआ है। अब ये देवी अपने पूर्वानुभवों के आधार पर एक सम्पादक को और हलाल करेगी। तभी इसकी साहित्यिक यात्रा पूर्ण होगी। मैं नहीं तो कोई और सही !

रचनाओं के साथ कई नवोदित लेखक सिफारिशी पत्र भी लगवाते हैं। वे समझते हैं कि सिफारिशी पत्र से रचना की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। कोई रचना प्रकाशित होने पर अनेक लेखकों द्वारा उससे मिलती-जुलती ढेरों रचनाएँ भेजी जाने लगती हैं। साहित्यकार मित्रों का यह हाल है कि वे पत्रिका मुफ्त प्राप्त करना चाहते हैं। पुस्तकों पर पैसा खर्च करने के बजाय शराब, सिगरेट या महफिलों में उड़ाने को अधिक महत्त्व देते हैं। पुस्तक या पत्रिका खरीदकर पढ़ना वे अपनी लेखकीय महानता का अपमान समझते हैं। जो भी लिख दिया उसमें सम्पादक (यदि मित्र हो) कोई संशोधन करना चाहे तो भड़क उठते हैं। इस प्रकार अनेक संकट हैं जिनमें से मैं गुजर चुका हूँ, गुजर रहा हूँ। सम्पादक जो ठहरा ।

अपनी व्यथा का कहाँ तक बखान करूँ? रोज-रोज की बातें हैं! हाँ! एक बात मेरी समझ में आ गई है कि हमारे साहित्यकार बन्धु जितनी तिकड़में अपनी घटिया रचनाओं को प्रकाशित करवाने में लगाते हैं उतनी ऊर्जा यदि अध्ययन एवं रचनाओं के सुधार में खर्च करें तो क्या मजाल है कि कोई उनकी रचनाएँ लौटा दे ? वास्तविकता तो यह है कि स्वयं रचनाकार को अपने शब्दों की सत्यता पर सन्देह है। फिर दूसरा कोई कैसे विश्वास करेगा ? अनुभव की आँच में पके बिना शब्द जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह अधिक दूर नहीं चल पाता। लड़खड़ाकर गिर जाता है। मेरे साथ तो स्थिति और भी संकटपूर्ण है। अपनी इस व्यथा-कथा को अपनी पत्रिका के संपादकीय में व्यक्त करता हूँ तो जानता हूँ सारी लेखक बिरादरी नाराज हो सकती है। पत्रिका का बायकॉट भी कर सकती है। दूसरा इसे कौन प्रकाशित करेगा? क्यों करेगा ? जबकि सब सम्पादकों की पीड़ा न्यूनाधिक एक जैसी है। हाँ। इतना मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरी इस सम्पादकीय पीड़ा का शब्द शब्द मेरे अनुभव की आँच में पक कर निकला है। आपको ये शब्द कैसे लगेंगे यह तो आपके लेखन और अनुभव पर आश्रित है।

शास्त्री कॉलोनी, रायसिंह नगर- 335051

मो. 94149 89707